Andrea Vitali, gennaio 2014

Ippolito D’Este - Don Antonio de Guevara - Luigi Raimondi - Gabriello Chiabrera - Cesare Rinaldi - Giovan Battista Marino - Fedele Onofri - Giuseppe d'Ippolito Pozzi - Francesco Algarotti - Giancarlo Passeroni

Ippolito D’Este (Ferrara, 1479-1520), quarto figlio del duca Ercole, fin dalla fanciullezza fu investito di elevate dignità prelatizie. A soli cinque anni era divenuto commendatario dell’Abbadia di Canalnuovo, a sette arcivescovo di Strigonia in Ungheria, a quattordici cardinale e a diciassette arcivescovo di Milano. Successivamente fu arcivescovo di Narbona, di Modena, arciprete della Basilica Vaticana, abbate di S. Maria di Pomposa, di Fellonica, di S. Faustino e titolare di numerose altre prebende. Le tante cariche riunite in una sola persona e il conferimento di altissime dignità a un fanciullo, nonostante fosse frequente ai suoi tempi, destò nei contemporanei grande scandalo. Crebbe ambizioso, crudele, vendicativo, desideroso di sempre primeggiare e amante dei divertimenti più sfrenati e del lusso, ancorché, ovviamente, del gioco.

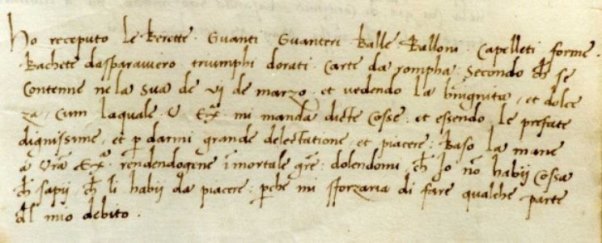

Il 2 maggio del 1492, mentre si trovava in Ungheria, scrisse alla madre Eleonora d’Aragona una lettera con cui la ringraziava per avere da lei ricevuto, fra le altre cose, anche un mazzo di trionfi dorati, cioè miniati: “Ho receputo le berette, guanti, guanteri, balle, balloni, capelleti, forme, bachete da sparaviero, triumphi dorati, carte da rompha, seconda che se contenne ne la sua de VI de marzo, et vedendo la benignita et dolceza cum la quale vostra exzellenza mi manda dicte cosse et essendo le prefate dignissime et per darmi grande delectatione et piacere, baso la mane a vostra excellenza rendendogene immortale grazie, dolendomi che io non habii che sapii che li habii da piacere, perche mi sforzaria di fare qualche parte del mio debito" 1.

Lettera di Ippolito d'Este alla madre Eleonora d'Aragona del 2 maggio 1492

Per scacciare la noia nelle lunghe serate invernali e durante i viaggi in bucintoro lungo i canali padani nelle assolate giornate d’estate, giocava a vaca e taroco 2 e a triche trache con i suoi compagni più intimi che corrispondevano ai nomi di Pontigino dalle Sale, Geronimo da Sestola, Camillo Costabili, Bigo Compagno e l’ebreo Abramo, soprannominato Tubesec 3. Ippolito perdeva molto, più di quanto vincesse - in particolare con il buffone Girolamo (o Geronimo) da Sestola, detto il Coglia 4 - come risulta dalle scrupolose annotazioni del suo segretario 5. Il 10 ottobre 1506, ad esempio, Ippolito perse forti somme, mentre si recava a Forlì in barca per far visita a Papa Giulio II 6. Ebbe un dissenso con l’Ariosto a cui pare rivolgesse, a proposito dell’Orlando Furioso, l’interrogazione “Dove avete trovato, messer Ludovico, tante corbellerie?". Fatto che lo fece additare come ignorante, sebbene in realtà sia da annoverarsi, fra principi e cardinali, uno dei più colti del suo tempo 7.

Don Antonio de Guevara scrittore spagnolo (Treceño, Asturie di Santillana, c. 1480 - Mondoñedo, Lugo, 1545), francescano, inquisitore di Toledo e di Valenza, vescovo di Cadice e di Mondoñedo, ricordiamo Il Menosprecio de corte y alabanza de aldea (1539) 8, il Libro llamado Relox de príncipes (1529), più noto col titolo Libro aureo del emperador Marco Aurelio, in pratica un vademecum per i principi e le Epístolas familiares (1539), opera che ebbe numerose traduzioni in francese e in inglese, influendo molto sull'eufuismo 9.

Di seguito riportiamo un passo dalle Epístolas familiares nella versione italiana tradotta da Alfonso Ulloa. Il brano riguarda uno dei tanti privilegi che il De Guevara ritiene debbano essere riservati ai vecchi, cioè quello di giocare a Trionfi e a Tarocchi dopo aver pranzato, raccomandando che sulle tavole da gioco non mancassero mai frutta fresca e buon vino:

Seguita l’Autore il suo intento: & mette cinquanta privilegi, ch’anno i vecchi, degni d’esser letti, & etiandio d’esser notati.

Libro Secondo - Privilegio 24

"Privilegio de vecchi è passar tempo doppo mangiare et giuocar alle carte al Trionfo, overo a’ Tarocchi, over alle tavole in casa de’ vicini, potendo andarvi, et non potendo, mandarli a chiamare; et il caso è che hora il vecchio giuochi largo, hora curto, sempre mai bisogna che sopra la tavola vi siano delle frutte, et de’ miglior vini, che nella terra si trovi... Di Valenza, alli XII. di Febraio. MDXXIIII” 10.

Nella Biblioteca Comunale di Como sono custodite delle rime burlesche, ovvero poesie volgari umoristiche e satiriche in forma manoscritta, senza indicazione degli autori. Per molto tempo si è supposto che fossero di mano di Paolo Giovio il vecchio, ma un’attenta analisi li ha fatti derivare da altri letterati. Vittorio Cian che ebbe modo di studiare a fondo quei manoscritti, scrive al riguardo “I fogli sembrano scritti da due mani diverse, i più da un comasco, contemporaneo di Paolo Giovio, e parente od amico di lui, forse dal nipote Alessandro o Giulio Giovio, più probabilmente da Luigi Raimondi; gli altri dallo stesso Paolo il vecchio. A rendere improbabile che le poesie del primo gruppo appartengano a Paolo Giovio il vecchio starebbero, più che lo ragioni grafiche, certe ragioni interne e cronologiche che mi sembrano assai gravi. Ne accennerò alcune soltanto. Anzitutto, questi capitoli in gran parte burleschi, bisognerebbe attribuirli alla giovinezza dello storico comasco (che era nato nel 1483); ma, siccome in essi si allude chiaramente al Berni, di cui sono una palese imitazione, la loro composizione dev'essere riportata ad un'epoca di circa tre decenni posteriore” 11.

È stata proprio la poesia che ricorda Francesco Berni 12 ad attrarre la nostra attenzione. Si tratta di una satira indirizzata dal suo autore a Luigi o Giovan Luigi Raimondi, poeta comasco e parente dei Giovio, che per le sue bizzarrie e la sua passione per la poesia burlesca si faceva soprannominare il Negromante e il Berna. Vittorio Cian ipotizza che sia stato lo stesso Raimondi a comporre il testo a mo’ di autobiografia burlesca 13.

L’autore inizia scrivendo di aver giocato a carte fino alle sette del mattino:

Come sapete voi, signor, hersera 1

Stei fin alle sette hore a andar a letto

Ch’io giocai fin all’hora alla Primiera

e di essersi poi coricato senza tuttavia prendere sonno. Alzatosi scrive di essersi messo a comporre versi su Luigi Raimondi, tenuto da lui in grande considerazione:

E volendo ch’io dica il mio parere

Dirovvi che costui, più che non pare 35

È avveduto, e huomo da vedere.

A questo punto l’autore inizia a chiedersi il motivo per cui l’amico voleva che fosse additato come il Berna, dato che la sua fama lo precedeva anche senza quel soprannome:

Egli è un huom singular alla moderna,

E acciò con gli altri egli non si confondi

Fassi da tutti nominar il Berna 60

Che ci son molti luigi Raymondi

Com'el si chiama in vero, e a questo nome

Non credo ch'el giovanni soprabondi.

Se costui si trovasse in mille Rome,

Fra mille genti, saria conosciuto, 65

Et senza anchor nomar il suo cognome,

Tal che se mai l'incontro e lo saluto,

Hora Diego, hora Berna, lo dimando,

Hor Negr.[omante], hor huomo resoluto.

Onde m'accorgo s'io gli vo pensando, 70

Ch'egli ha più nomi assai che m.[esser] Carlo,

Over che non ha il nostro honorando.

Era in dubbio talhor come chiamarlo,

Perciò ch'io temea seco di fallire,

Che in tutto io voleva contentarlo. 75

Io non sapea talhora come dire,

Per li nomi di questo huomo da niente,

Ch'essendo tanti mi facea stuppire.

Insomma, avrebbe ucciso chiunque non l’avesse chiamato come lui desiderava.

Ma adesso ho conosciuto chiaramente,

Che sol il Berna dir se gli bisogna, 80

Perchè l'amazza chi dice altramente,

Gli ultimi versi esprimono le considerazioni dell’autore, il quale reputa che farsi chiamare il Berna significasse per l’amico sottovalutarsi. A questi ultimi versi faremo seguire una loro traduzione in italiano moderno:

Non so pensar perchè non si vergogna

D'esser cos'ì chiamato questo alocco

S'egli d'esser il Berna non s'insegna.

Venga il cancar al goffo, et al Tarocco, 85

Pensa imitar il Berna, in fé da dovero,

Guardate s'egli è nato in tutto sciocco.

So ch'egli a poca cosa non s'appiglia

A metter in tai cose il suo pensiero,

Questo m'accresce pur gran meraviglia, 90

Che se gli dichi il Berna, e per ragione:

Costui al Berna in niente s'assomiglia.

I non so da che venga la cagione

Di questo nome, salvo se 'l imita

Nell'essere mai sempre arcipoltrone. 95

Le seguenti note al testo furono compilate da Vittorio Cian in occasione della sua disamina del componimento 14:

vv. 61-3. Con questo mi pare che l'autore venga a dire che l'amico si chiamava Giovan Luigi Raimondi.

v. 76. Prima l'Autore aveva scritto e poi cancellato: Per la confusion de' nomi.

v. 79. Fra questo verso e il seguente. si legge cancellato: Questo Tarocco certo se l’insogna / D'esser il Berna (Questo folle - o sciocco - certamente se lo sogna di essere il Berni). [Questo passo è molto importante poiché testimonia ancora una volta il significato della parola tarocco come folle, sciocco].

Traduzione:

Non riesco a comprendere perché non si vergogna

questo allocco di essere chiamato in quel modo,

se poi egli non si nomina espressamente il Berna.

Che venga un accidente al goffo (1), e al gioco del tarocco, (2) 85

egli pensa veramente, di imitare il Berni,

rendetevi conto di come egli sia nato assolutamente sciocco.

Comprendo che egli non si accomuna a un personaggio di poco valore

facendo questo paragone,

e questa cosa mi fa meravigliare molto. 90

Se lo chiami il Berna, occorre ragionare

dato che costui non assomiglia per niente all’altro.

Io non mi rendo conto del motivo

di questo nome, eccetto che lo imita

nel non essere mai un grandissimo poltrone. 95

(1) Il goffo o goffetto era una variante del gioco della Primiera.

(2) Il verso Venga il cancar al goffo, et al Tarocco, è una maledizione indirizzata ai due giochi sui quali il Berni aveva scritto (Primiera e Tarocchi), causando nell’amico il desiderio di imitarlo, dato l’amore che li accomunava per quelle carte.

Gabriello Chiabrera (Savona, 1552-1638) fu celebrato come poeta e drammaturgo. Arcadico della più pura tradizione, compose diverse odi fra cui le Anacreontiche e le Pindariche, oltre a sermoni, poemetti epico-lirici sacri e profani (La disfida di Golia, Il leone di David, La conversione di Santa Maria Maddalena, Alcina prigioniera, Erminia, Le perle), narrativi, didascalici (Delle stelle, Il presagio dei giorni, Le meteore), poemi eroici (Delle guerre de' Goti, 1582; Amedeide, 1620), tragedie, azioni drammatiche e boscherecce (Il rapimento di Cefalo, su musica di Giulio Caccini, venne rappresentato a Firenze nel 1600 per le nozze di Maria de' Medici con Enrico IV), una autobiografia e diversi dialoghi. Le sue rime vennero molto apprezzate dai musicisti del tempo (Monteverdi, Caccini, ecc.) che le vestirono di note. Famosissima, fra le tante, la canzonetta Belle rose porporine.

Le sue Lettere (circa cinquecento) vennero pubblicate postume a più riprese. Cosa si intendesse per 'Lettera' viene spiegato dall’Editore del Chiabrera nell'edizione di nostro riferimento (1762) 15 “Secondo l’antica tradizione, [la lettera consiste] in un commercio di sentimenti, e sermoni fra due assenti, che si san presenti collo scambievole lor carteggio”.

In una di queste lettere (c. 1620) indirizzata a un amico genovese, il Chiabrera accenna a un decreto che aveva vietato il gioco dei tarocchi e dei ganellini (così venivano chiamate le minchiate toscane in Liguria e Sicilia 16) e che avrebbe fatto adirare non poco una certa Signora Emilia, che da altre lettere (28 e 81) sappiamo appassionata giocatrice. Infatti, nella Lettera 28 mentre l’autore augura la salute a un suo amico, alla detta signora augura “la ventura a Gannellino”.

Lettera 29

"La lettera di V. S. emmi venuta oggi, perciò rispondo tardi. Piacemi ch'ella stia bene fuori di carnovale, e la ringrazio dell'invito, et io non l’harei appettato, se il tempo tuttavia non fusse perverso. Ma io non posso far prova di me, tanto il verno orrido mi ha battuto. Come 1'aria si faccia tepida la prima Galea mi porterà a V. S., e l’animo mio è di dimorare costì tutto il tempo caldo, et alla maniera delle serpi lasciare la vecchia spoglia dentro coteste care loggie. Ho in quest'ozio dato quell'ordine, che ho potuto, alle mie Poesie; a quelle cioè, ch'io delibero di stampare: moltissimi fogli da me chiamati solazzi, holli ordinati similmente, ma non ho già animo di stamparli: consegnerolli ad alcuno, che dopo me ne faccia sua volontà. In tal modo mi fono allontanato dalle Muse, e starommi muto, ovvero passerò la noia con alcun Sermonetto. Intanto V. S. scriva alcuna volta. Mi si dice, che sia fatto decreto, e che siano proibite le carte per Tarocchi, e per Gannellini, perciocchè fra loro sono alcune figure di Angeli, e Cieli, e simili: non so come l’udirà la Signora Emilia, a cui &c... " 17.

Il gesuita Giacomo Filippo Porrata, curatore del volume, così si esprime a proposito di questo Decreto: “Tarocchi &. Tal era, ed è la delicatezza del Governo Serenissimo nell’invigilare su tutto ciò, che può dar sospetto di pregiudicare, benché leggiermente la Pietà, e la Religione” 18. L’espressione ‘benchè leggiermente’ indica che il frate non considerava tuttavia un così grande crimine trascorrere il tempo a quei due giochi di carte.

Cesare Rinaldi (1559-1636) che ebbe al suo tempo grandissima fama, prese parte ancorché giovane a diverse Accademie bolognesi. Apprezzato dal Marini, al quale diresse una sua missiva (riportata nel Libro Primo delle sue Lettere), ebbe di contro severi critici come attesta il Crescimbeni che nei suoi Commentarj intorno all' Istoria &c. (Tom. 5. p. 160) scrive: “Dello stile del Rinaldi dà giudizio critico Romolo Paradisi circa l'uso delle metafore viziose e strampalate, come asserisce avere veduto in una copia delle Considerazioni del Tassoni sopra il Petrarca postillata da esso Paradisi di propria mano... ove maravigliandosi il Tassoni di certi moderni, che sono trascorsi a chiamare Idropico il mare gonfiato, Paralitici i Boschi mossi dal vento, Etica l’erba inarsicciata dal freddo, e simili” 19. Amante della Pittura, strinse amicizia con i più celebri artisti del tempo e in particolare con i Caracci, Guido Reni, Fontana, Faccini, Valesio e altri. Di lui vennero pubblicati i Madrigali (1588), le Rime (1590) e il Canzoniere (1601) oltre alle Lettere (1617), da lui inviate a celebri personaggi del tempo.

In una sua lettera a un anonimo destinatario parla del suo gioco preferito, ovviamente quello dei tarocchi, che lo vedeva quasi sempre perdente, reputando oltremodo più ‘mostruoso’ perdere a causa della sfortuna che non lo scrivere a un amico per timore di importunarlo, promettendo per questo di continuare a scrivergli e di non giocare mai più per non essere tiranneggiato dalla sorte avversa:

"Al Signor…

TRABUCCAI per troppo voler esser cauto, che imaginandomi V.S. aggravata da continue occupationi, non hò voluto da un tempo in quà faticarla nella lettura di mie lettere. ond'ella, tutta sdegnosa, mi rinfaccia il silentio, e n’incolpa il giuoco, come s’egli in me fosse vitio e non ricreatione. io giuoco à Tarocco; giuoco da me favorito, ma non à me favorevole, in cui non seppi mai, che fosse guadagno. e stimo cosa più mostruosa il perder sempre per mala sorte; che il restar per modestia di scriver ad un’ amico, attorniato da mille affari, ma non tacerò più, perch'ella meco più non s'adiri, né giuocherò mai più, per non vedermi di continuo tiranneggiato dalla Fortuna. Di Bologna il dì ultimo di Decembre 1613" 20.

Giovan Battista Marino nacque a Napoli il 14 ottobre 1569 e morì nella stessa città il 26 marzo 1625. Considerato uno dei massimi rappresentanti della poesia barocca italiana, creò uno stile diffusosi con il nome di Marinismo. I suoi componimenti, esasperando gli artifici del Manierismo, si incentravano su un uso intensivo delle metafore, delle antitesi e di tutti i giochi di rispondenze foniche, a iniziare da quelli paretimologici, sulle descrizioni sfoggiate e sulla delicata musicalità del verso. Nel Settecento e Ottocento la fortuna del Marino decadde in quanto le sue opere vennero considerate simbolo del malgusto barocco, ma poi rivalutate nel corso del sec. XX in seguito alla rinascita dell'interesse per i procedimenti analogici della poesia. Fu molto ammirato da Benedetto Croce.

La Lettera Ad un suo amico in occasione dell’entrata d’un Ambasciatore, che risulta alquanto comica, è intesa a far conoscere all’amico la indicibile bruttezza dell’ingresso di un ambasciatore nella città. L’unica cosa degna di nota fu, secondo il Marini, “un cielo, che rideva, con un'aria temperata, & un splendore di sole così maraviglioso, che per Dio era una giornata degna d'un di quegli antichi trionfi di Cesare”. Al contrario “La pompa fu poverissima nello sproposito, & gli spropositi campeggiarono fra la disgratia, & indecenza, & il disordine, che suol sempre intervenire à simili feste: quel giorno vi comparse in guisa tale, che non li vide altro, che una gran massa di bestie, che rassomigliavano un esercito messo in fracasso”. Una cosa, tuttavia, era troppo divertente: un Maestro di paggi che incedeva su una mula secca e alta con “le gambe fuor di misura, simile alla Giraffa” e con un armamentario di vesti e ornamenti davvero esilarante. Era costui un “Homaccio grande e grosso di cinquant'anni, con un viso arcigno in chiaro oscuro, la barba rasa, & di grandi occhiacci stralunati, che pareva Filippo Melantone”.

Dopo questa illustrazione, l’autore procede a descrivere le sue vesti, le briglie e la sella del mulo, oltre a quant’altro rendeva ridicola la sua persona. In poche parole, un personaggio degno di prender parte al più pazzo dei carnevali. Vediamo un ulteriore commento: “Portava un Palandranaccio in foggia di Piviale, mezo di corame, & l’altra metà di feltro, con le maniche à gomito, & una guarnitione di filo di ferro in grottesca, che né Grotto [sic], né Cimabue inventarono mai tal mosaico le più sconcertate falde, ò piegature. Oltra che gli pendeva da un lato un Calamaio di bronzo, di smisurata grandezza, & dall’altra un Breviario con le fibbie à botta di Moschetto, involto in un sacco lucido di vacchetta di Fiandra, da mettere spavento à qual si voglia insolente Diavolo. Il resto lo lascio giudicare à voi; poiche ancora rido, & non credo che l’India nello sbarco della sua Flotta, mandasse mai nel nostro mondo, il più mostruoso animale di questo” 21.

Se ci siamo dilungati in questa descrizione è per commentare i versi finali della lettera “Immaginatevi se per far un'appendice alle Carte di Tarocco, si può trovare la più bella figura” che stanno a significare che sebbene gli elementi figurativi presenti in ciascuna delle carte dei tarocchi fossero molteplici e a volte davvero stravaganti, nessuno di questi sarebbe stata in grado di competere con la ridicolosa complessità della figura di quell’omaccio.

Lo storico seicentesco Fedele Onofri nel suo Sommario Historico al capitolo riguardante “Chi fù il primo, che cominciò à navigare, chi prima havesse Signoria sopra il Mare, chi trovò la Bussola, e chi fù inventore di moltr’altre cose”, scrive che “I Greci trovorno i Tarocchi” 22 vale a dire che i tarocchi vennero inventati dai Greci. Un’attribuzione che non deve stupire dato che l’origine degli scacchi e delle carte da gioco venne da molti e per molti secoli addietro fatta risalire a Palamede, eroe mitologico greco, per trascorrere il tempo fra un combattimento e l’altro sotto le mura di Troia.

Giuseppe d'Ippolito Pozzi (Bologna 1697 - ivi 1752) fu poeta giocoso, medico e lettore di anatomia. Lasciò il 4º canto del poema collettivo Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno (1736) e le Rime piacevoli, pubblicate postume nel 1764. Questa la presentazione che egli diede di sé stesso nel volume delle sue Rime:

SONETTO I

Ritratto dell’Autore

Son lungo, e magro; son franco, ed ardito,

Ed ho due anni più di trentasei;

Sono di membra in proporzion guernito,

Nè più bel, nè più brutto esser vorrei.

Non ho ricchezze, e pur non son fallito;

Ho due Figli, e fra due mesi sei;

Di tre Mogli a quest' ora io fui Marito,

Volete altro saper dei fatti miei?

Amo de' Scacchi, e de' Tarocchi il Giuoco;

Son iracondo, e frettoloso a un tratto,

E fra Medici, e Vati ho qualche loco.

Mi convien far da savio, e pur son matto,

Mangio ben, bevo meglio, e studio poco:

Quest' è la vita mia, quest'è il Ritratto 23.

Dalle Opere del Conte Algarotti (Francesco Algarotti, 1712-1764) 24, riportiamo un breve passo di una lettera inviatagli da un amico bolognese il 12 aprile 1741. Il motivo della missiva è per rispondere alle domande del Conte desideroso di conoscere dall’amico quale fra i poeti volgari dovesse essere considerato come esempio per gli “aggiunti ed epiteti”. Dopo aver menzionato il Petrarca, Dante, il Chiabrera, il Frugoni, il Tasso e il Casa, l’amico passa ai saluti che indirizza al Conte anche da parte di diversi amici, ricordando inoltre un certo Gabrielli che sapeva essere in corrispondenza col Conte, sottolineando con le seguenti parole il fatto che non fosse affatto cambiato: “Egli è quale egli era: giuoca continuamente a tarocchi perde e cospetta” 25. Uno dei tanti esempi dove viene evidenziata la grande attrattiva che il gioco dei tarocchi svolse presso tutte le classi sociali.

Giancarlo Passeroni (1713-1803) di cui abbiamo scritto altrove 26, nelle sue Rime cita diverse volte i tarocchi. Una satira feroce è da lui rivolta contro Lorenzo Luzi, Accademico fiorentino, per l’insopportabile fatto di essere costretto a difendersi continuamente dalle sue critiche, apertamente manifestate anche in pubbliche assemblee. Il tormento era simile a quello che gli procuravano le mosche che il poeta proprio non sopportava: poteva tollerare i fastidi procurati dalle zanzare e dalle pulci, per non dire dei topi, oltre che di una numerosa schiera di animaletti, mai tuttavia così pressanti e insopportabili come l’ossessività della mosca Luzi. Per sottolineare le conseguenze delle punture delle mosche negli occhi, il poeta ricorre al diciassettesimo Trionfo, cioè alla Luna, intendendo che avrebbe visto il buio, la notte e con essa la Luna, ancor prima che il Sole fosse tramontato: "Me gli caccian talvolta anche negli occhi; / E mi fanno veder, pria dell’occaso / Del sole, il diciassette de’ tarocchi".

Non è animal nel mondo, ch’io conosca,

Che m’abbia dato, o dia maggior molestia

Di quella, che ogni dì mi dà la mosca.

...

Solo a udirla ronzar mi vien la bile;

Ogni stanza mi rende aspra, e molesta;

E fia per quanto vuol, vaga e gentile.

Le fiere chiuse stan nelle foreste;

Se a cercar non le andiamo a bella posta,

Non ci vengon a rompere la testa.

...

La pulce fa con noi continue danze;

Ci punzecchia talor; ma poi non viene

A imbrattarci la mensa, e le pietanze.

...

Talor ci rode il topo la giornea,

Ci mangia il cacio, è ver; ma non vien mica

A disturbarci in pubblica assemblea.

...

Ci assordano la state le cicale,

A guisa de’ Poeti; ma nel resto,

Ch’io sappia, non ci fan né ben, né male.

...

Ci punge lo scorpione; e grave, e infesto

E ‘l suo veleno, il ciel ne scampi i cani,

Ma non facci altro mal fuori che questo.

Ci pungono le vespe, e i tafani;

Ma con un po’ di zolfo, e un po’ di paglia

Facilmente si tengono lontani.

...

Ci danno qualche noia le zanzare;

Ma basta andare in luoghi di buon aria,

Che non se ne vede una, o almen son rare.

Ma la mosca crudel non la perdona

Né all’aria più letal, n alla più sana;

Ci è sempre al fianco, e mai non ci abbandona.

...

Piace il dolce alle mosche; io lo so bene;

E trovando il mio sangue di lor gusto,

Mi penetran sì addentro nelle vene.

...

Mi caccian nelle gambe in mia malora,

E nelle mani i lor pungenti stocchi,

Che traggon dalle vene il sangue fuora.

Me gli caccian talvolta anche negli occhi;

E mi fanno veder, pria dell’occaso

Del sole, il diciassette de’ tarocchi.

...

Per porle in fuga io m’ affatico invano;

Se battute da me cangian pur loco,

Vi so dir, che non van troppo lontano.

Si scostano da me, ma sol per poco:

Scacciate appena tornano ben presto

Al lor primo lavor, al primo gioco.

...

Io credo, che mai più sarò contento,

Pensando pur, che un animal sì vile

Debba essere la mia noia, il mio tormento.

Luzi mai più, che già mi vien la bile 27.

Una seconda rima è quella dedicata al Signor Pietro Crippa, amico del poeta. Si parla di caccia e della necessità di non viverla come un piacere nell’uccidere animali, ma piuttosto come un’occasione per respirare all’aria aperta, osservare colline, fiumi, prati e alberi per il puro piacere della vista. Passeroni incarna qui l’ideale del vero cacciatore: sparare poco e gioire della natura. Esattamente il contrario di quanto piaceva al Crippa. Scelto il tema della caccia per venire incontro ai gusti dell’amico, il poeta inizia una breve descrizione di cosa essa sia in opposizione a una serie di situazioni che certamente non rispecchiavano i piaceri dell’altro, fra cui il giocare a tresette e ai tarocchi.

Capitolo I

L’andare a caccia...

...

E’ ben altro che, stando accanto al foco,

Arrostirvi le gambe, ed i ginocchi,

Altro che il tempo perdere nel gioco.

Al gioco di tresette, o de’ tarocchi,

O alla bassetta, ove pensose, e mute

Stansi le genti, e parlan sol cogli occhi.

Ben altro che ‘l parlar della virtude,

Oppur del vizio, o di guerra, o di pace,

O logorar sui libri la salute 28.

In un sonetto sul gioco più bello, che è quello in cui si vince, e sulla innegabile verità che sempre si perde, il poeta dichiara di non demordere neppure nei momenti più difficili, essendo disposto a giocarsi il tutto per tutto, anche i denti o meglio un dente che gli doleva, nonostante ritenesse che con la sfortuna che lo accompagnava il dentista gli avrebbe tolto oltre al dente anche la ganascia.

Sonetto

Il più bel gioco, a mio parer, è quello,

In cui si vince: il vìncer piace a tutti,

E dolci son della vittoria i frutti,

Vincasi pur la cappa, od il mantello.

Per questo nessun gioco a me par bello,

Anzi mi paion tutti quanti brutti;

E credo, che tra noi gli abbia introdutti

Calcabrina, Astarotte, o Farfarello. (1)

Di giochi io sonne più di sette, e d' otto;

Gioco a tre sette, all'ombre, ed a tarocchi,

A bazzica, a primiera, all'oca, al lotto.

Ma o sia, che la fortuna mel' accocchi,

O sia che forse io non son troppo dotto,

A ciascun gioco io perdo i miei baiocchi.

Basta ch' i dadi io tocchi,

Oppur le carte, io son più, che sicuro

Di perdere, e nel gioco io più m'induro.

Di riscattar proccuro

Quel, che ho perduto, e sempre va crescendo

La perdita, ed ancora io non m' arrendo.

E vo fra me dicendo:

Si cangerà la sorte, perch' è varia,

Ed ogni dì la provo più contraria.

Ella giammai non varia ,

E si mostra ostinata a' danni miei,

Più che non son nel loro error gli Ebrei.

Qualche baiocco avrei,

Se in vece di giocar, facessi versi,

Che non avrei perduto quel, ch' io persi.

Giacchè mi son sì avversi

Tutti i giochi, vorrei, che fra le genti

S' usasse almeno di giocare i denti

Che senza complimenti,

O per dir meglio, senza far parole,

Uno ne giocherei, ch' assai mi duole.

Se alcun giocar lo vuole,

Io nol ricuso, purchè a proprie spese

Cavar mel faccia il vincitor cortese.

Ma dopo tante offese

La fortuna sarebbe, che 'l Barbiere,

O 'l dentista, che sa meglio il mestiere,

Con mio gran dispiacere

Mi caverebbe coll' adunco ferro

I denti buoni, e bei, che in bocca io serro.

Quel solo, se non erro,

Che mi dà gran molestia, ed è tarlato,

Per mostra mi saria da lui lasciato.

E son sì fortunato,

Che credo, che con mia crudele ambascia,

Mi strapperebbe il dente, e la ganascia 29.

(1) Calcabrina, Astarotte, o Farfarello = Si tratta di tre diavoli.

Note

1. Modena, Archivio di Stato, Casa e Stato, Carteggio estense, busta 135. Questa lettera venne fatta conoscere da Giulio Bertoni in Poesie, leggende, costumanze del medio evo, Modena, 1917, p. 218. Si veda anche: G. Berti, A. Vitali (a cura), Le Carte di Corte. I Tarocchi. Gioco e Magia alla Corte degli Estensi, Ferrara, Nuova Alfa, 1987, p. 17.

2. Vittorio Cian, Giornale Storico della Letteratura Italiana, Volume 88, Torino, Loescher, 1926, p. 34. Un Ludus Vaccarum è menzionato da Pietro Sella in Nomi Latini di Giuochi negli Statuti Italiani (sec. XIII - XVI) in riferimento a uno statuto di Feltre del sec. XVI (IV-60) e un Ludus Vachettae a Padova nel sec. XIII (785) e a Rovereto nel 1425 “Ludum taxillorum, vel andruzorum, vachetae” (42). L’elenco dei giochi di Pietro Sella compare nel suo Glossario Latino Emiliano, Glossario Latino Italiano, Stato della Chiesa-Veneto-Abruzzi, XIX, 419, Volume 109 di Studi e Testi Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944, alle pp. 199-214.

3. Tubesec = tu sei becco. Affibbiare soprannomi stravaganti e osceni era un’abitudine frequente imposta a molti familiari estensi. Abramo Tubesec era anche compagno assiduo di gioco del duca Alfonso.

4. Girolamo da Sestola è noto agli studiosi per la sua famosa lettera del 7 luglio 1533, dalle quale si desume la data sicura della morte dell’Ariosto. Maestro di ballo, di musica, di equitazione, provetto schermitore, abile trinzante (scalco), messaggero di fiducia e depositario di gelosi segreti di Stato, il Coglia non fu un giullare di corte, ma come altri assieme a lui, ad esempio il Moschino e il Barone, assunse volentieri la maschera del buffone per rendersi più gradito ai suoi signori. Fu al servizio di Ippolito, di Alfonso I e di Ercole II, vivendo alla corte di Ferrara per più di mezzo secolo (dal 1490 al 1545). Cfr. Michele Catalano, Messer Moschino. Beoni e buffoni ai tempi di Ludovico Ariosto, in “Giornale Storico della Letteratura Italiana", Vol. 88, Torino, Giovanni Chiantore, 1926, p. 34.

5. Si veda il lungo elenco riferito a c. 2 del registro del 1507.

6. Debitori e Creditori, 1506, c. 6v.

7. Cfr. Il cardinale Ippolito e la sua corte, in "Michele Catalano, Vita di Ludovico Ariosto: ricostruita su nuovi documenti", Volume I, Firenze, L. S. Olschki, 1930, pp. 179-183.

8. Si vedano Trionfi, Trionfini e Trionfetti.

9. L’eufuismo è una figura retorica che consiste nell'attenuare l'asprezza di un concetto sostituendo al vocabolo proprio una perifrasi o un altro vocabolo sentito come meno crudo.

10. Delle Lettere dell'Ill.re Signore Don Antonio di Guevara, Vescovo di Modogneto, Predicatore, Cronista, & Consigliero della Maestà Cesarea, Libri Quattro. Tradotti di Spagnolo dal Sig. Alfonso Ulloa, In Venetia, Appresso la Compagnia de gli Uniti, 1585, p. 236.

11. Vittorio Cian, Gioviana. Di Paolo Giovio poeta, tra poeti e di alcune rime sconosciute del sec. XVI, in “Giornale Storico della Letteratura Italiana”, Volume 17, Torino, Ermanno Loescher, 1891, p. 305.

12. Si veda I Tarocchi in Letteratura I.

13. Vittorio Cian, Gioviana, cit., p. 314.

14. Ibidem, p. 316.

15. Lettere di Gabriello Chiabrera Nobile Savonese. Date in luce da Giacomo Filippo Porrata della Compagnia di Gesù, InBologna, Per Lelio dalla Volpe Impressore dell’Instituto delle Scienze, 1762, p. IV.

16. Si veda Ganellini seu Gallerini.

17. Lettere di Gabriello Chiabrera, cit., pp. 23-24.

18. Ibidem, p. 145.

19. Notizie degli Scrittori Bolognesi Raccolte da Giovanni Fantuzzi, Tomo Settimo, In Bologna, Nella Stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1789, pp. 187-189.

20. Lettere di Cesare Rinaldi, Il Neghittoso Academico Spensierato, [dedicate] all’Illustrissimo et Reverendiss. Sig. il Signor Cardinal d’Este, Venezia, Appresso Tomaso Baglioni, 1617, p. 143.

21. Lettere del Cavalier Marino a Don Lorenzo Scoto. Parte Terza, in “L’Adone, Poema del Cavalier Marino. Con gli Argomenti del Conte Fortuniano Sanvitale e l’Allegorie di Don Lorenzo Scoto. Aggiuntovi la Tavola delle Cose Notabili, Con le Lettere del medesimo Cavaliere”, Volume Secondo, In Amsterdamo [Amsterdam], 1680, pp. 32-34.

22. Sommario Historico. Nel quale brevemente si discorre delle sei Età del Mondo, e delle cose notabili avvenute nel progresso di quelle..., In Venetia, Per Pier’Antonio Zamboni, 1663, p. 138.

23. Rime Piacevoli del Signor Giuseppe D' Ippolito Pozzi, Londra, Domenico Pompeiati, 1790, p. 3.

24. Si veda I Tarocchini nel Settecento.

25. Opere del Conte Algarotti, Edizione Novissima, Tomo XI, Carteggio Inedito del Conte Algarotti, Parte Prima. Lettere Italiane, In Venetia, Presso Carlo Palese, 1794, p. 216.

26. Si veda I Tarocchini nel Settecento.

27. Rime di Giancarlo Passeroni, Tomo I, In Milano, Nella Stamperia di Antonio Agnelli, 1775, pp. 79-87.

28. Ibidem, pp. 199-200.

29. Ibidem, pp. 415-416.

Copyright Andrea Vitali © Tutti i diritti riservati 2014